パターン2

ページビューの合計

2025年12月27日土曜日

2025年12月13日土曜日

2025年12月6日土曜日

2025年7月26日土曜日

ウォーターストロボ(ウォーターパール)

マリオットのびんを使って、ウォーターストロボ(ウォーターパール)を作りました。

2025年7月19日土曜日

ストロボアニメーション

CDとビー玉を使ってストロボアニメーションを作りました。

ストロボアニメで作ったコマをゆっくり回転させ、ストロボスコープの発光と同期させる。

同期すると、アニメがその場で変化する。

15Hz ほど

2025年7月12日土曜日

2025年7月5日土曜日

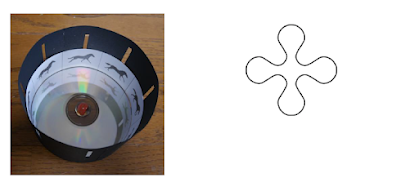

CDゾートロープ2

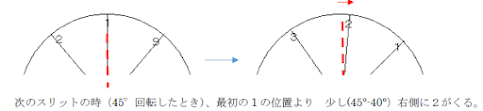

絵の数と スリットの 数 について

①絵の数 と スリットの数が同じ場合

絵は 動かず、 その場で 変化していく。

2025年6月28日土曜日

CDゾートロープ1

CD やビー玉を利用する方法

CD にビー玉を接着剤でつける。瞬間接着剤がよい。

2025年6月21日土曜日

2025年6月14日土曜日

2025年6月7日土曜日

NFCの電波発信機4

Arduinoで音も鳴る発信機を作ってみました。

D12、D13は抵抗をはさんでコイルにつなぐ D12―コイル―抵抗(330Ω)―D13

GND、D3はスピーカーにつなぐ GND―スピーカー―D3

D7――タクトスイッチ――GND

(音の切り替え)

D6――抵抗(510Ω) ――発光ダイオード――GND

D5――抵抗(510Ω) ――発光ダイオード――GND

1.D6,D5ともに消灯 音1

2.D6点灯、D5消灯 音2

3.D6消灯,D5点灯 音3

4.D6、 D5ともに点灯 音4

Aruduinoのスケッチについて

NFCは13.56 MHzの周波数を利用するものなので、できるだけ、高速でI/OポートのHigh,Lowを繰り返さなければなりません。

調べたところ、

①PORTB = B00100000; // デジタルピン13をHIGHに

②PORTB = B00010000; // デジタルピン12をHIGHに

を繰り返す方法が一番速いように思いました。

これを単純に繰り返すと7MHz程度のスピードがでるようですが、

For文、while文で繰り返すと、この命令だけでPORTB文4サイクル分以上かかって遅くなってしまいます。

それでAruduinoのメモリをわくいっぱい使い、①②を4000回ほど繰り返し、そのかたまりをさらにwhile文で繰り返すことにしました。

2025年5月31日土曜日

NFCの電波発信機3

スマホ(android)を発信機にする方法です。

ここまで設定するとスマホから発振します。

エナメル線で作った受信機をスマホの上にのせれば点滅します。

2025年5月24日土曜日

2025年5月18日日曜日

2025年5月17日土曜日

2025年5月10日土曜日

二屏風

屏風のように蛇腹折りをしたものを角度を変えてみると、左からみたものと、右からみたものが違うものができます。

トリック・アド紹介記には、ちょっと不適切ですが、面白いものが紹介してありました。

左右から上下に発想を転換したもので、私も作ってみました。

2025年5月7日水曜日

光歯車楽器2

演奏する円盤をCDの大きさにしました。

愛知物理の杉本さんは、以下の性能のDC ファンを使って回転台にしてみえます。

12V 0.07A

1750rpm

90mm×90mm を12v で使う

私も真似をしてアイネックスケース用ファン92mm静音タイプCFY-90S(回転数(rpm):1400)をアマゾンで¥645 で買い、12vで試してみました。速すぎたので、9V に電圧を落とすと聞こえるようになりました。(動画はそのときのものです。)私の方が、縞模様の間隔が狭いと思われます。その後間隔を変え、12Vで演奏できるようにしました。

杉本さんに教えていただいたのですが、CDをファンにとめるために、CDケースの中央の部分を切り取ってファンの中央に接着しました。

光歯車楽器1

光歯車楽器は、岐阜物理サークルの石川さん、長野さん、小川さん、松尾さんが始められ進化していったものです。

光源

・レーザーポインター

・光通信で使った高輝度LED

・日光

最初1.5v のDC モーターで回転台を作りました。電池が新しいと、回転が速すぎるので豆電球をはさんで、回転を遅くしました